2015.06.15

宣明典居与东阳木雕有着不解之缘,又吸收了京作家具的华贵气质,在红木家具的雕刻上自成一家。董事长傅军民先生独创的“笔触还原”法,在宣明典居几款家具“重器”上多有体现。本期就从《雍正游春图》屏风、《清明上河图》罗汉床、《耕织图》顶箱柜上解读,如何让木头上的人物开口讲故事。

紫檀《雍正游春图》屏风-局部一

出于东阳,胜于东阳

熟悉宣明典居的人都知道,董事长傅军民先生是浙江东阳人。而东阳有着千余年的木雕历史,北京故宫及苏、杭、皖等地,都有精美的东阳木雕留世。不仅傅军民先生被评为中国木雕大师、工艺美术大师,宣明典居的工厂中也有不少出身东阳的木雕匠人,精湛的手艺让人叹为观止。功力深厚的东阳木雕,仿佛化作了宣明典居的家具底色。

紫檀《雍正游春图》屏风-局部二

传统的东阳木雕以平面浮雕为主,它以层次高、远、平面分散来处理透视关系,尤其在表现人物时往往会深挖层次,因为现实中的人物是立体的。但在家具上面雕刻,板材的厚度是有限制的,因此客观要求用浅浮雕来刻画人物,自然更见功力。宣明典居的人物处理,就是脱离扁平的背板,从视觉上变得立体,表现饱满的形象。

紫檀《雍正游春图》屏风-局部三

东阳木雕的题材内容多为历史故事和民间传说,构图饱满,寓意吉祥,“满花”中还穿插着内容丰富的雕饰,加人物、山水、花鸟、走兽等。可以说东阳木雕更多的体现了喜庆的民俗性,而当雕刻技法运用在红木家具上,尤其是塑造人物故事的时候,则需要提升认识的高度,诠释出雅文化的气质。

紫檀《清明上河图》罗汉床-局部一

京作家具,宫廷故事

宣明典居在北京成立并发展了十五年,更多的传承了京作家具的气韵。京作硬木家具融入了“苏作”和“广作”制作技艺,体现了帝王、贵胄的审美趣好,追求厚重的造型、庞大的体形,风格雍容大气、典雅华丽。宣明典居制作的家具,尤其是人物题材的家具,体现了“京作”的精华,结合了精湛的工艺技巧和完美的艺术造型。

紫檀《清明上河图》罗汉床-局部二

宣明典居以人物故事为主要题材的家具,主要是几件镇馆的“重器”。比如紫檀《雍正游春图》屏风、紫檀《清明上河图》罗汉床、紫檀《耕织图》顶箱柜等,首先从木料材质和体量上面就能体现出京作的华贵气场。(东阳本地的木雕材料并不是以红木为主,而是以樟木、椴木、杉木、桃木、柳木、松柏等为主。)

紫檀《清明上河图》罗汉床-局部三

这几件家具重器上的人物故事,也都是宫廷王室喜闻乐见的题材。《雍正游春图》刻画的自然就是雍正皇室,《清明上河图》也是进献给宋徽宗体察民情的,《耕织图》则是历代帝王倡导并身体力行的。宣明典居的家具选择了这些经典故事,刻画了繁荣富丽的景象,表达了国泰民安的祈愿。

紫檀《耕织图》顶箱柜-局部一

以形写神,自成一家

从经典的画稿到家具上的木雕,如何将人们熟知的故事题材,刻画得生动传神,也是很大的难题。以《清明上河图》为例,这幅画中人物之多、场景之细就是一个创举。而在木雕的表现上,宣明典居做到了乱中有序,使人物相互呼应,让情景生动起来。雕刻时并不是强调个人的面目清晰,而是以形写神,寥寥几笔就能入木三分。

紫檀《耕织图》顶箱柜-局部二

中国传统绘画一般是散点透视或鸟瞰式透视,而不受“近大远小”的束缚,木雕刻画上也利于大件家具上表现大型场景,这在《雍正游春图》屏风上就有体现。在这座硕大的屏风上,整个画面也平铺开来,远山近水,亭台楼阁,都历历在目。人物穿插其间,疏密有度,表现了人在园中游的闲适,画面感极强。

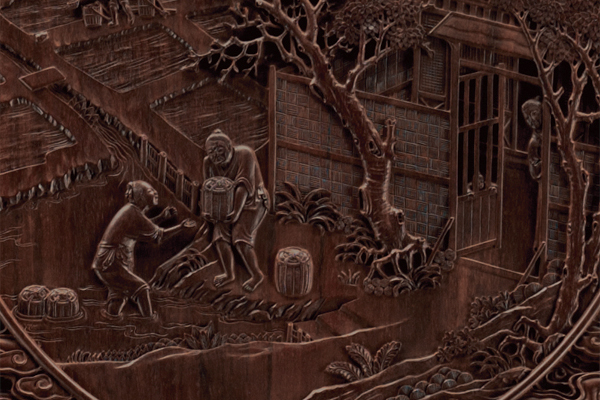

紫檀《耕织图》顶箱柜-局部三

在传统技艺之上,傅军民先生还创造出了“笔触还原”法,在细节刻画上“以刀为笔”。比如《耕织图》中有若干个小场景,却在有限的画面中塑造出无限的生命力。人物形象的雕琢颇有神韵,通过肢体语言诉说情景故事,衣纹处理大有“吴带当风”的飘逸,雕刻、打磨的细腻、灵动,也让人物更加鲜活,仿佛这些画面就发生在身边。

紫檀《耕织图》顶箱柜-局部四

总体来看,宣明典居以东阳木雕为基,以京作家具为底,人物故事以历史文化为根,以儒家雅文化为魂,又杂糅了中国画的表现技法,以刀为笔,以形写神,在木头之上塑造出一个个人物,诉说着一段段故事。